Une méthode inspirée de la méthode champenoise

La méthode traditionnelle suit exactement le même procédé que la méthode champenoise : seconde fermentation en bouteille, vieillissement sur lies, remuage, dégorgement, dosage.

La seule différence est juridique : seul le vin effervescent produit en Champagne peut utiliser l’appellation “méthode champenoise”. Ailleurs, on parle de “méthode traditionnelle”, même si le savoir-faire est identique.

C’est une technique artisanale et exigeante, utilisée pour produire des vins de qualité, comme les Crémants, les Cava ou certains mousseux italiens. Résultat : des bulles fines, une belle complexité aromatique, et souvent un excellent rapport qualité-prix.

Table des matières

Étapes de la méthode traditionnelle

La vendange

La méthode traditionnelle commence à la vigne, avec une vendange manuelle soigneusement planifiée.

Cette cueillette à la main permet de sélectionner uniquement les grappes saines et intactes, indispensables pour préserver la qualité du jus.

Les raisins sont récoltés à une maturité précise, avec un bon équilibre entre sucre et acidité, pour garantir fraîcheur et finesse dans le vin final.

La première fermentation

Une fois pressés délicatement, les raisins donnent un jus clair, appelé moût, qui est mis en cuve. La fermentation alcoolique peut alors commencer : les levures transforment le sucre naturel du raisin en alcool.

À ce stade, le vin obtenu est tranquille, c’est-à-dire sans bulles. Il est sec, vif, parfois austère — mais il constitue la base essentielle du futur effervescent.

L’assemblage

Avant de créer l’effervescence, on élabore le profil aromatique du vin. L’assemblage consiste à combiner plusieurs vins issus de cépages, de terroirs ou d’années différentes.

Ce travail d’équilibriste permet d’atteindre la constance dans les cuvées classiques, ou au contraire de valoriser une année exceptionnelle dans un millésimé. C’est une étape stratégique, qui oriente le style du vin final.

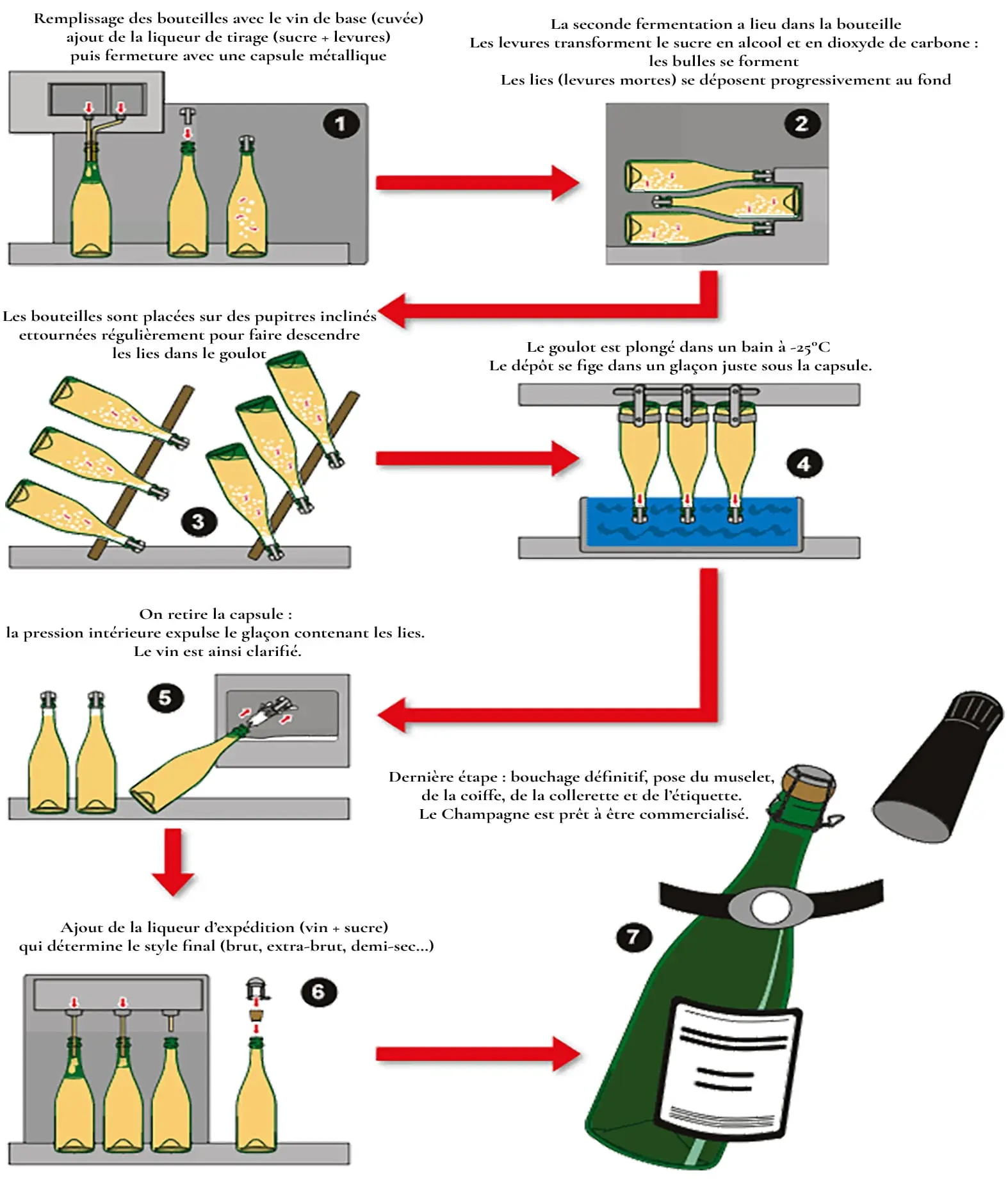

Le tirage (mise en bouteille avec liqueur de tirage)

Le tirage marque le début de la seconde fermentation. Le vin tranquille, issu de la première fermentation, est mis en bouteille avec une liqueur de tirage : un mélange précis de sucre et de levures.

Cette liqueur déclenchera la prise de mousse une fois la bouteille fermée avec une capsule métallique. Chaque bouteille devient alors une micro-cave où la magie va opérer.

C’est une étape clé : sans ce tirage précis, pas de bulles, pas de méthode traditionnelle.

La prise de mousse (fermentation en bouteille)

Une fois le tirage effectué, la bouteille scellée est entreposée à l’horizontale dans une cave fraîche. C’est là que débute la seconde fermentation. Les levures consomment le sucre ajouté et produisent du dioxyde de carbone — sauf que cette fois, le gaz reste emprisonné dans la bouteille.

C’est ce gaz qui formera les bulles fines caractéristiques des vins effervescents. On appelle cette étape la prise de mousse, car le vin se transforme lentement en un vin pétillant.

La fermentation dure quelques semaines, mais ses effets sont durables : le vin devient vivant, vibrant, prêt à entrer dans sa phase de maturation.

Le vieillissement sur lies

Après la prise de mousse, le vin reste en bouteille, toujours couchée, pendant plusieurs mois — parfois plusieurs années. Pendant ce temps, les levures mortes, issues de la seconde fermentation, se déposent au fond. On appelle cela les lies.

Ce contact prolongé entre le vin et ses lies est crucial. Il apporte rondeur, complexité aromatique et finesse de bulle. Plus le vin reste sur lies, plus il gagne en richesse : arômes de brioche, de noisette, de fruits secs, texture soyeuse…

La durée minimale de vieillissement varie selon les appellations (souvent 9 à 12 mois pour les crémants), mais certains producteurs choisissent d’aller bien au-delà pour obtenir un style plus abouti.

Le remuage

Après le vieillissement, il faut éliminer les lies sans troubler le vin. Le remuage consiste à faire glisser progressivement les dépôts vers le goulot de la bouteille.

Traditionnellement, les bouteilles sont placées sur des pupitres en bois inclinés, puis tournées à la main, chaque jour, selon un angle précis. Ce processus dure environ trois semaines. Aujourd’hui, la majorité des producteurs utilisent des gyropalettes, des machines qui automatisent ce mouvement avec une grande précision.

L’objectif est simple : rassembler les lies dans le col de la bouteille, pour pouvoir ensuite les expulser proprement. C’est une étape clé pour obtenir un vin limpide, sans filtration brutale.

Le dégorgement

Le dégorgement permet d’expulser les dépôts accumulés dans le goulot pendant le remuage. Pour cela, le col de la bouteille est plongé dans un bain glacé (environ –25 °C) : les lies se figent en un petit glaçon.

Quand on retire la capsule, la pression du vin chasse ce glaçon vers l’extérieur. En une fraction de seconde, le vin est clarifié, sans toucher au reste du liquide.

C’est un geste aussi rapide que décisif : il marque la fin du long travail de transformation. Il ne reste plus qu’à ajuster le style du vin avec la dernière étape : le dosage.

Le dosage (ou liqueur d’expédition)

Juste après le dégorgement, chaque bouteille reçoit une petite quantité de liqueur d’expédition : un mélange de vin (souvent de réserve) et de sucre. C’est le dosage, une étape décisive qui ajuste le profil final du vin.

La quantité de sucre ajoutée détermine le style du vin effervescent :

-

Brut nature : pas de sucre ajouté (0–3 g/L)

-

Extra brut : très sec (0–6 g/L)

-

Brut : équilibre classique (jusqu’à 12 g/L)

-

Demi-sec ou doux : plus sucré, souvent pour le dessert

Certaines cuvées sont peu dosées pour exprimer toute la pureté du terroir, d’autres optent pour plus de rondeur. Dans tous les cas, c’est une signature stylistique du vigneron.

L’habillage et la mise en marché

Une fois le dosage effectué, le vin est prêt — mais il doit encore reposer quelques semaines pour que la liqueur s’intègre parfaitement. Ensuite vient l’habillage : la pose du bouchon en liège définitif, du muselet, de la coiffe, de la collerette et de l’étiquette.

Chaque bouteille est alors prête à quitter la cave pour rejoindre les rayons… ou les tables de dégustation. C’est l’aboutissement d’un processus long, précis et maîtrisé, où chaque étape a contribué à faire naître un vin effervescent de caractère.

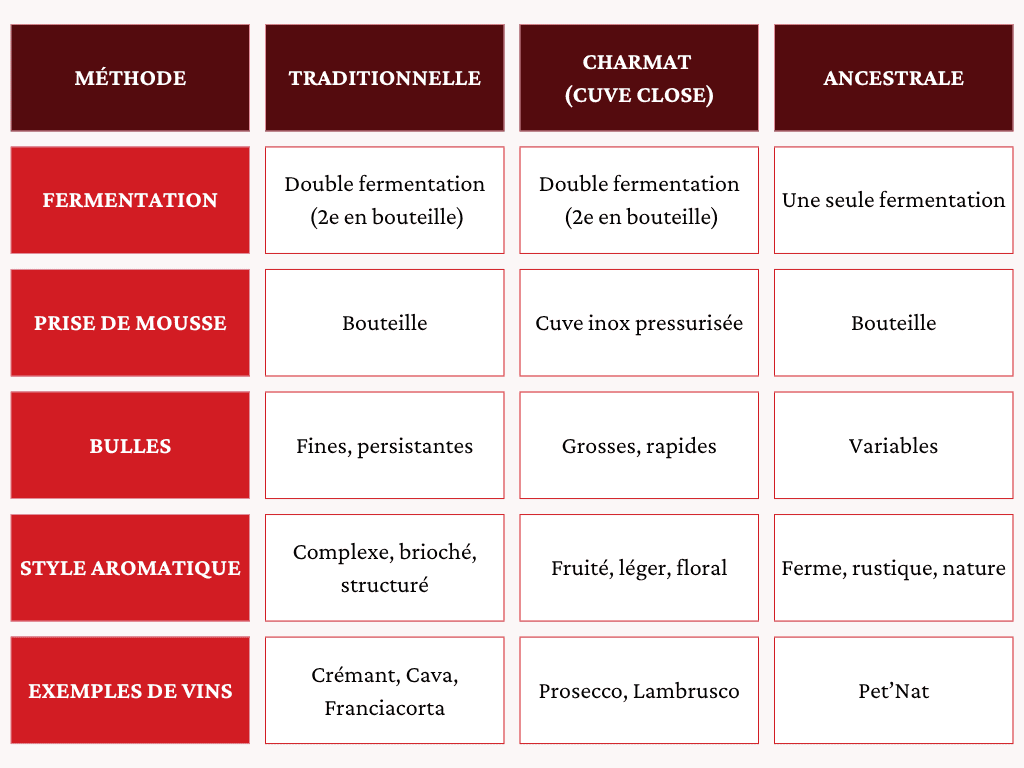

Méthode traditionnelle vs. autres méthodes d’élaboration

Il existe plusieurs façons de produire un vin effervescent, mais elles ne se valent pas en termes de qualité, de complexité ou de coût. La méthode traditionnelle se distingue par sa richesse technique et le soin qu’elle exige à chaque étape.

La méthode traditionnelle reste la référence pour ceux qui recherchent structure, finesse et longévité dans un vin effervescent. Elle demande plus de temps, plus de travail, mais elle offre aussi plus de profondeur.

Méthode traditionnelle

-

Seconde fermentation en bouteille

-

Vieillissement prolongé sur lies

-

Bulles fines, arômes complexes, texture élégante

-

Utilisée pour les Crémants, Cava, Franciacorta…

Méthode Charmat (ou cuve close)

-

Seconde fermentation en cuve sous pression

-

Processus plus rapide et moins coûteux

-

Bulles plus grosses, arômes plus simples

-

Utilisée pour le Prosecco, par exemple

Méthode ancestrale

-

Une seule fermentation, interrompue en cuve puis reprise en bouteille

-

Vin souvent non filtré, légèrement trouble

-

Arômes primaires, très peu dosés voire nature

-

Utilisée pour les Pétillants Naturels (Pet’Nat)

Quels vins utilisent la méthode traditionnelle ?

La méthode traditionnelle est utilisée dans de nombreuses régions viticoles à travers le monde pour produire des vins effervescents de qualité. Voici les plus emblématiques :

Les Crémants (France)

Élaborés selon la méthode traditionnelle, les Crémants offrent une alternative accessible et raffinée au Champagne. Chaque région apporte son style :

-

Crémant de Bourgogne : structuré, élégant

-

Crémant d’Alsace : vif, floral

-

Crémant de Loire : frais, fruité

-

Crémant du Jura : minéral, tendu

-

Crémant de Limoux : l’un des plus anciens effervescents connus

Cava (Espagne)

Produit principalement en Catalogne, le Cava suit scrupuleusement la méthode traditionnelle. Ses cépages autochtones (Macabeo, Xarel·lo, Parellada) lui donnent une personnalité unique, entre fraîcheur et douceur méditerranéenne.

Franciacorta (Italie)

Véritable “Champagne italien”, le Franciacorta est produit en Lombardie avec des cépages similaires (Chardonnay, Pinot Noir). Très strictement réglementé, il offre des cuvées haut de gamme, souvent longuement vieillies.

Autres vins du monde

De nombreux producteurs dans le monde utilisent la méthode traditionnelle, notamment en :

-

Afrique du Sud (Méthode Cap Classique)

-

États-Unis (Californie)

-

Australie et Nouvelle-Zélande

Foire aux questions

La méthode traditionnelle, c’est la même chose que la méthode champenoise ?

Techniquement, oui. La méthode traditionnelle reprend exactement les mêmes étapes que la méthode champenoise. La seule différence est l’appellation : seul le Champagne a le droit d’utiliser le terme “méthode champenoise”. Ailleurs, on parle de méthode traditionnelle.

Un Crémant peut-il rivaliser avec un Champagne ?

Oui, surtout en termes de qualité de bulles et de finesse aromatique. Certains Crémants longuement vieillis sur lies rivalisent avec des champagnes, tout en étant plus accessibles. Le profil est différent, mais le savoir-faire est là.

Quelle est la durée minimale de vieillissement pour un vin en méthode traditionnelle ?

Cela dépend de l’appellation. Pour les Crémants, la durée minimale est souvent de 9 mois sur lies, mais de nombreux producteurs vont bien au-delà pour plus de complexité.

Comment reconnaître un vin élaboré en méthode traditionnelle sur l’étiquette ?

C’est généralement indiqué clairement par la mention “méthode traditionnelle” ou “méthode classique”. Certains pays utilisent des variantes (comme “Méthode Cap Classique” en Afrique du Sud), mais le principe reste le même.

Quels styles de vin peut-on obtenir avec cette méthode ?

De nombreux styles sont possibles : brut nature, extra brut, demi-sec, millésimé ou non, blanc de blancs, blanc de noirs, rosé… La méthode traditionnelle est flexible, tout en garantissant une base de qualité.

0 commentaires